小児眼科について

まだ目の仕組みが完全に発達していない状態の小児が対象の眼科診療です。

乳幼児期(生後~6歳ぐらい)は、目の発達にも重要な時期にあたります。この時期に目のピントが合っていない状態だと、視力や両眼視機能(立体視など)がうまく発達しません。

お子様の目の障害は外見では分かりにくいため、見過ごされやすく、なかなか気付くのが難しいのが現状です。個人差はありますが、3歳くらいになればある程度検査ができるようになります。

コミュニケーション能力が高まる3~4歳時に眼科健診を行うことは、そのためのよいチャンスです。

日本眼科医会が平成24年度に行った調査では、約97%の地区で3歳児眼科健診が実施されています。

大切なお子様の視力の発達を見守ってあげましょう。

注意すべきお子様のしぐさ・・・

- ひとみが白く見える、光って見える

- 目の大きさ、形がおかしい

- 目がゆれる

- めやに、涙が出る

- 顔を横にしてTVを見る

- 首を曲げる、頭を傾けて見る

- 片目をかくすといやがる

- 片目をつむる

- 目を細めて見る

- TVを前で見る目の位置がおかしい、ずれる

- まぶしがるまばたきが多い

上記のようなことに心当たりがある場合は3歳児健診を待たず、早めに眼科を受診されることをお勧めします。

当院の特徴

当院ではお子様の目の診療についても力を入れております。

当法人には8名の視能訓練士が在籍しております。小さなお子様に対する視機能検査や矯正訓練指導など専門的な知識と技術を持ったエキスパートが行います。

経験豊富なスタッフも多数おりますので、お子様の目についてご心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。

お子様の目の病気

近視

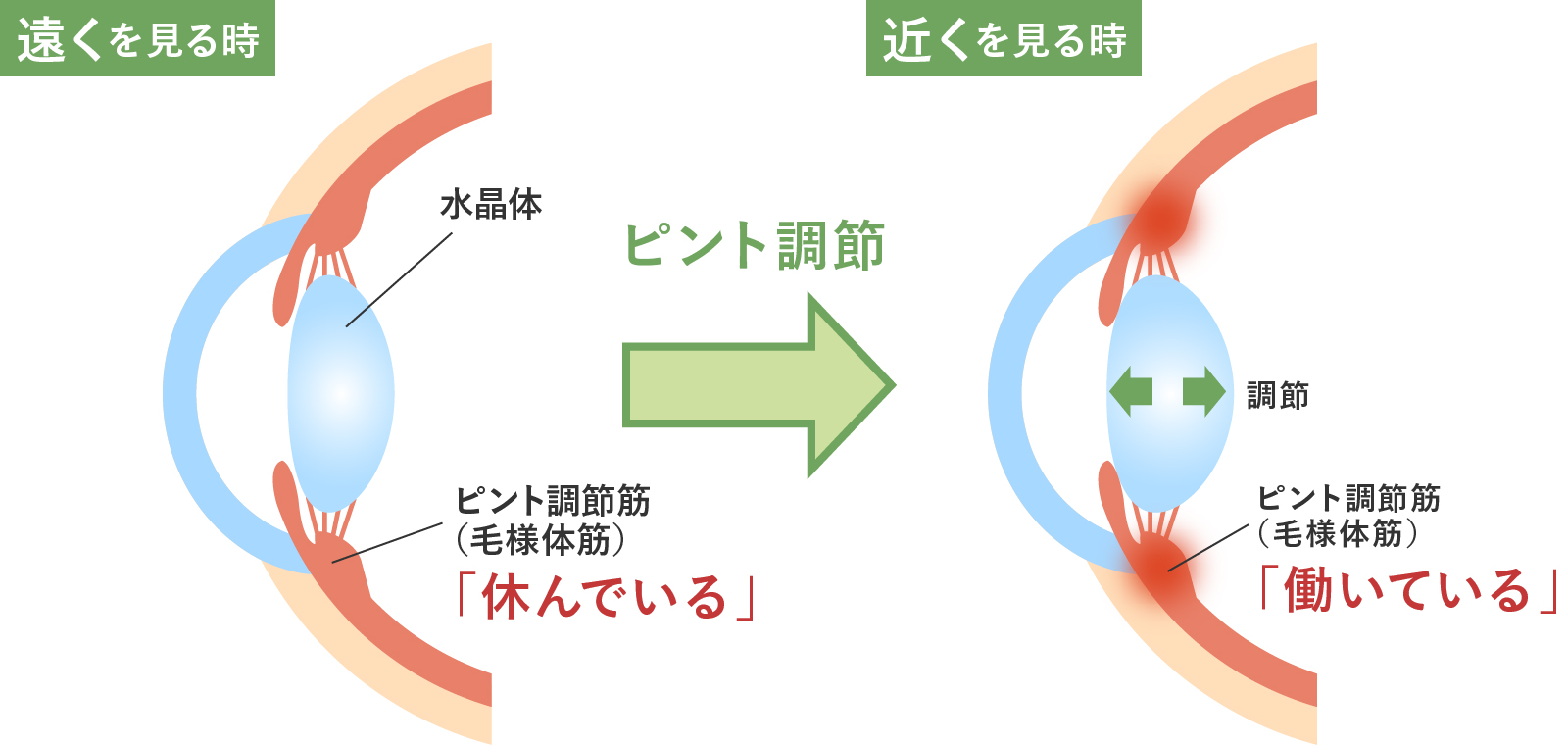

人間の目は水晶体の周囲の「毛様体筋」が緊張したり、ゆるくなったりしてピントを調節します。

手元よりにピントを合わせた状態が続くとその距離を見やすいように順応するために、眼軸長(目の前後の長さ)が伸びたりして眼球全体の屈折力(目の度数)が手元よりにかわってくることで、近視が進むと言われています。単に過剰に調節力が働いたままの状態での近視化(調節緊張・いわゆる仮性近視)は、トレーニングや点眼治療などでの回復が期待できますが、その状態が長く続いて眼軸長が伸びて眼球全体の屈折力(目の度数)が固定してしまった場合は、回復が期待できなくなってしまいます。

近視になる原因

近視の原因については、「遺伝要因」と「環境要因」が複雑にからんで起こると考えられています。

メガネで矯正できないくらい強い近視には、遺伝的な影響が大きいことが知られています。最近の研究でも、親に強度近視があると子どもが早いうちから強い近視を生じることが報告されていて、強い近視は遺伝的要因が大きいと思われます。

しかし弱い近視であっても、両親が近視の子どもは、(片方の親が近視である場合および両親共に近視でない場合と比較して)近視の頻度が明らかに高い研究結果が報告されています。

それらのことからも、近視になるかならないかは、「遺伝要因」が関係していると考えられています。

目の使いすぎ、という要因については、同じように近くを見る作業に熱中しても、近視になる子とならない子がいるわけで、目を使いすぎると必ずしも近視になるとは限りません。

しかし一方で、ネパールの地方の学校と都会の学校で近視の頻度を比較したところ、近くを見ることの多い都会の学校の子どもに、近視が明らかに多いという報告もされています。

近くを見ることが多いという「環境要因」は、やはり近視の発生や進行に重要な役割を果たしていると思われます。

最近の学校保健統計調査では小学生の1/3、中学生の1/2以上が裸眼視力1.0未満となっており、視力低下の傾向が続いています。その原因としてパソコン・ゲーム機・携帯電話でのメールなど、近くを注視する機会が増えて「環境要因」による近視化を招きやすくなったためと考えられています。

近視を防ぐには・・・

「環境要因」による近視の進行は、日常の生活習慣を見直すことで防ぐことが可能です。

「正しい姿勢」と「適度な明るさ」で 勉強や読書をしましょう

背筋をきちんと伸ばし、目と本は30cm以上離して読みましょう。姿勢が悪かったり、寝ころんでテレビや読書をするのは、近視が進んだり、左右での視力差がでたりしやすくなると言われています。急に近視が進んだとき、姿勢をよくするだけで改善することも少なくありません。

遠くを眺めるのも効果があります。

屋外へでて運動もしましょう

雲や遠くの景色や星空などをボッー眺めたりすることは近業作業で緊張した毛様体筋を弛緩させ、近視を進みにくくします。1日に2時間以上屋外で遊ぶことで近視の進行が予防できたデータもあり、室内に閉じこもってばかりいないで屋外へ出ることだけでも効果があります。

適度に目を休めて運動もしましょう

肩こりなどと同じで一定の姿勢でじっとしていると筋肉が固くなるように、近業作業などで長時間じっと見つめると毛様体筋が緊張したままになり、それを繰り返すと近視が進行しやすくなってしまいます。勉強や読書を1時間ぐらい続けたら、10分間くらい目を休ませることも必要です。

テレビやパソコンの画面は30分以上見続けないようにし、適度に目を休めましょう。 携帯型ゲーム機は一日30~60分以内にしましょう。ただし、たとえ一日30分以内であったとしても毎日おこなうとかなりの負担になります。

規則正しい生活と栄養バランスの良い食事

特に成長期のお子さんの場合は、早寝早起きして、きっちり朝食をとるようにさせるだけでも、近視の進行を防ぐのに効果的であるといわれています。

夜更かしすると屋外や日中明るいところでの生活時間が短くなり、テレビ視聴や暗いところや狭い空間での生活時間が長くなってしまい、近視化を助長しやすい環境になりがちです。

また、栄養バランスの良い食事も大切です。目に良いとされる健康食品も数多くありますが、特定の栄養素に固執せず、まんべんなく栄養バランスの良い食事を心がけ、規則正しく摂取することが大切です。

近視の進行を抑制することが大切な理由

治療

弱視

視力の発達する期間(生後~6歳ぐらい)に、強い屈折異常(ピントが合っていない状態)などがあると、視力が悪い状態のまま発達が止まってしまいます。これを弱視といいます。目を細める、目つきがおかしい(斜視)など、見てわかる症状もありますが、症状が何もない場合も多く見られます。

弱視の種類

斜視弱視

片方の目の視線がずれている(斜視)ために、視力が発達しないのです。

不同視弱視

片方の目が強い遠視や乱視のため、弱視になることです。日常生活で不便さを感じにくいため、気がつかないことがよくあります。3歳児健診で見つからず、就学時健診で初めてわかることもあり、早期治療ができずに視力の発達が止まってしまうケースもあります。

屈折異常弱視

両目が強い遠視や乱視であるためにおこる弱視です。

視性刺激遮断弱視

何かで光が遮られ、視力の発達が止まってしまう弱視です。原因として、まぶたがいつも下がっていて黒目(瞳孔)を覆っている眼瞼下垂(がんけんかすい)、生まれたときから水晶体が濁っている先天性白内障などがあり、早く発見し手術することが大切です。

弱視の治療

早期に適切な治療をすれば、治る可能性は高くなります。

弱視の治療には主にメガネを用い、ピントが合った状態にすることで、視力の発達を助けます。

遠視

調節力を働かせていない状態で、網膜より後に焦点を結んでしまう状態です。近視と異なり、遠くのものも、近くのものもはっきりと見ることができません。ただし調節力が強い小児期には、調節力を最大限に働かせることで、焦点を網膜に合わせることができます。このため視力に異常が見られない場合も少なくありません。

斜視

物を見ようとする時に、片目は正面を向いていても、もう片目が内側や外側、または上下方向を向いてしまっている状態、左右の視線が合わない状態が斜視です。眼の位置がずれると、両眼で正しくものを見ることができなくなります。 両眼でものを見て立体感をつかむ機能が弱くなったり(両眼視機能異常)、片側の視力発達が妨げられたり(斜視弱視)します。

近視の進行抑制・予防

点眼薬による近視進行抑制治療

当院では低濃度アトロピン点眼薬による、近視進行抑制治療をおこなっています。

オルソケラトロジー

オルソケラトロジーレンズとは、専用のコンタクトレンズを就寝時に装用することで、角膜の形状を矯正させ、日中は「裸眼」で生活できる、手術のいらない視力矯正法です。